介護保険抜本的見直しの焦点、介護予防について

公開日: :

最終更新日:2014/01/22 コラム

「介護予防」を探る

介護保険制度の抜本的見直しを前に、さまざまな問題が浮上しています。

受給者年齢の拡大、地域包括支援センターの設置、施設へのホテルコスト導入、

ケアマネ資格の見直し、市町村の権限強化などなど。

そのなかで、ひとつの目玉として注目されるのが

「介護予防」と呼ばれる支援。

知ってるようでわからない、この「介護支援」を深く探ります。

介護予防とは

介護保険の見直しにおいて、大きな焦点となっているのが、

要支援および要介護1のいわゆる軽度利用者への現行サービスが

要介護状態の改善につながっていない、という点です。

厚生労働省では軽度利用者に対するサービスの見直しを検討し、

軽度利用者への家事サービスを廃止する方針を打ち出しました。

ヘルパーが家事を援助することで、

利用者が本来持っている能力を活用する機会を奪い、

その自立を妨げている、というものです。

つまり、利用者にとってヘルパーは便利なお手伝いさんであって、

自立を支援するための専門職としての役割を果たしていないという主張です。

ここで、その根拠として厚生労働省が提示しているデータがこちら。

2000年10月と、2002年10月での要介護認定のデータをもとに、

要介護度別に状態の変化を示したものです。

| 要支援 | 維持 32.4% | 重度化 48.9% | 死亡 8.9% | その他 9.8% | ||||||

| 要介護1 | 改善 5.9% | 維持 39.8% | 重度化 34.8% | 死亡 14.7% | その他 4.7% | |||||

つまり、2000年10月に要支援と判定されていた人のうち、2年後には、

48.9%の人が重度化、すなわち要介護状態になっているということです。

同様に、要介護1と判定されていた人の34%は重度化し、

要介護度2~5になっているということになります。

自立支援をうたったはずの介護保険サービスであったはずが、

要介護状態の改善に役立っていないというデータになります。

ただ、このデータも相当まゆつば物なデータで、

このデータの調査対象は松江、出雲、瑞穂という島根県の被保険者なのです。

都市部などと違ってサービスの絶対供給量などの違いや、

サンプル数の少なさなど、

「要介護状態の改善に繋がっていない」という根拠とするには

あまり信憑性のないデータだと思われます。

軽度利用者対象の家事サービスを廃止する目くらましに

この介護予防を設定したのではという厳しい声も聞かれます。

介護予防のメニュー

「介護予防」=「筋トレ」という印象をお持ちの方も多いと思います。

「介護予防」を紹介するときに、必ずといっていいほど紹介される

高齢者の筋力トレーニング「パワーリハビリテーション」。

いくつもの自治体で、「介護予防」のモデル事業が行われていますが、

その多くはこのパワーリハビリテーションを取り入れています。

それだけ、注目度の高いプログラムであるということでしょう。

しかし、それが「介護予防=筋トレ」といった誤解を与えています。

その弊害についてはこの後の項でお伝えするとして、

介護予防にはそれ以外にも多数のメニューが設定されています。

以下はそのメニューの例として挙げられ、モデル事業が行われています。

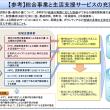

| モデル事業 | 概要 | 厚労省資料 |

| 筋力向上トレーニング | 身体機能を維持するための、いわゆる筋トレ。 パワーリハビリテーションと呼ばれるもので、専用のトレーニングマシンを使用する。 | |

| 栄養改善 | 適切な栄養バランスのとれた食生活を送れるよう食習慣の指導する。 | |

| フットケア | 足の爪のケア・マッサージなどを行う。 足の健康状態を保つことによって、生活機能の維持・増進を図る。 | |

| 閉じこもり防止 | 活動意欲の低下が精神活動の低下につながることを予防する。 社会参加を通して、心身の活性化を支援する。 | |

| 口腔ケア | ブラッシング指導を通して、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防する。 |

以上のように、多様性のある介護予防プログラムが準備されるにともない、

介護予防のスペシャリストの養成が急がれています。

下記のような資格が注目されています。

要介護予防運動指導者資格(財団法人日本スポーツクラブ協会)

要介護予防運動スペシャリストと要介護予防運動コーディネーターがあります。

健康運動指導士(NPO日本健康運動指導士会)

介護予防管理士(関東医療福祉専門学校)

健康管理士一般指導員(日本医協学院)

今後も資格などの濫立が予想されますが、

実際どのような介護予防事業が展開されるのかがまだ明確になっていないのが現状です。

どの程度のマンパワーが必要になり、どんな人がそれを担うのか。

注目していきたいですね。

※平成20年1月追記

現在、介護予防の資格では、介護予防運動指導員の人気が高くなっています。

筋力トレーニングだけではなく、口腔ケアや低栄養予防など、介護予防サービス全般にわたる広い知識・技能を修得できるカリキュラムとなっています。

詳しくは、併設サイト「それゆけ、介護予防運動指導員」をご覧ください。

ADLとQOL

ここまで読んで、気になった人はいませんか?

かつてリハビリテーションは機能回復訓練として、

食事・歩行・排泄などの自立を目標として行われていました。

いわゆるADLの向上です。

しかし、こういった押し付け的リハビリテーションに批判が高まり、

現在はQOL(生活の質)向上を目標設定したリハビリテーションへと変遷してきました。

自分らしく、自分の意思で生きるということが、

本来の自立であり、リハビリテーションの本来の目的であるとされています。

しかし、この介護予防事業を見ると、

その流れに大きく逆行しているような錯覚を覚えます。

そして、利用者の自立を促進するためではなく、

その目的として財政の安定化が大きくクローズアップいる現状、

はたして、いったい誰のための介護予防なのだろうか、という疑問を抱かざるを得ません。

利用者の自立を促進するための介護予防プログラム策定に期待しつつ。

平成17年 掲載

アドセンス336

関連記事

-

生活援助の利用制限についてもう一度考える

生活援助の利用制限についてもう一度考える 2006年の介護保険法の改正に伴い、訪問介護の生活援助

-

平成21年介護保険改定のねらいとポイント

介護保険第4シーズン突入。プラス改定の意図は? 三年後との改定が行われる介護報酬。

-

要介護認定見直しの大混乱。二転三転する判断基準。

平成21年要介護認定見直しの大混乱 平成21年度になり、要介護認定が変わりました。

-

インフルエンザ対策!ホームヘルパーの感染予防。予防接種は?罹患者への訪問はどうする?

例年猛威を振るうインフルエンザ。 インフルエンザの集団感染で入退所やショートステイ受

-

要支援者へのサービス廃止へ?介護保険改正でホームヘルパーの仕事はどう変わる?日常生活総合支援事業とは

要支援者へのサービス廃止へ?介護予防サービスと介護予防・日常生活総合支援事業。どうなるホームヘルパー

-

介護保険3割負担の導入。3割負担対象者はどんな人?

平成30年4月に介護保険制度が改正されました。 介護報酬改定とともに行われたこの制度改

-

介護の働き方改革。有給休暇、残業時間、ホームヘルパーの働き方はどう変わる?

「令和」時代の働き方 平成31年度がスタートしました。新元号「令和」の発表で幕を開け

-

24時間地域巡回型訪問介護サービスとは

地域包括ケアの柱としての新サービス「24時間地域巡回型訪問介護」 2012年4月の介護

-

介護予防・日常生活総合支援事業でどうなる予防訪問介護。

介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン案について 7月の厚生労働省全国介護保険担当課長会議で、

-

介護福祉士の給料が8万円増えるって本当?新しい処遇改善加算のウソと本当。

介護福祉士の給料が月8万円増える、という噂の正体 新しい経済政策パッケージ 「

アドセンス336

- PREV

- 「痴呆」に替わる用語、「認知症」

- NEXT

- ホームヘルパーの医療行為について